Il n’y a pas de définition unique ou de recette précise pour devenir un-e citoyen-ne alimentaire. C’est plutôt une posture, un désir de s’informer, de s’impliquer et d'avoir un impact sur des enjeux alimentaires et agricoles de notre communauté.

Read moreLe bouillage du mouvement alimentaire québécois

Vous le savez, je crois que les enjeux en lien avec l’alimentation et l’agriculture s’inscrivent dans des dynamiques systémiques qui requièrent entre autres, des changements au niveau des lois et des politiques. Cependant, les acteur-s-rices citoyens, communautaires et entrepreneuriaux bougent plus vite que les politiques avec qui iels travaillent.

Read moreComment cultiver la solidarité dans notre système alimentaire?

Dans cet essai, je me demande si l'insécurité alimentaire et les bas prix des aliments reflètent le manque de solidarité du système alimentaire actuel. J'explore aussi des initiatives qui elles, sont créatrices de liens et de conscience collective.

Read moreÀ quoi ressemblent les systèmes alimentaires?

Ce que je propose c’est de troquer cette vision linéaire pour une vision plus complexe et de tenter d'imaginer les systèmes ou les enjeux agroalimentaires comme des toiles ou des tapisseries en mouvement ; tissées, liées, entremêlées.

Read moreSur la pensée systémique

L’approche systémique implique d'identifier les causes profondes d’un enjeu et de fournir des pistes de solution qui prennent cette complexité en considération. Pour moi, cette approche requiert une posture d'écoute, d'ouverture et de dialogue de notre part.

Read more7 balados agros pour nourrir la réflexion

La pandémie semble avoir été un terreau fertile pour de nombreuses et nombreux créateurs de contenus (et ce n’est que le début) avec la sortie de plusieurs balados en lien avec le système alimentaire. J’avais envie de vous partager quelques uns de ceux que j'affectionne particulièrement.

Read moreLa souveraineté alimentaire - Partie 2 : les piliers

Pour ce deuxième article sur la souveraineté alimentaire, j’avais envie d’approfondir la définition fournie par La Via Campesina, le mouvement international de paysan-nes ayant popularisé ce concept et dont je vous ai parlé dans le premier article de cette série.

Aujourd’hui, 25 ans après la naissance du concept de souveraineté alimentaire, les définitions abondent et ne font pas consensus. Toutefois, on y retrouve souvent des éléments communs. Ceux-ci découlent en partie des piliers de la souveraineté alimentaire, c’est-à-dire des ingrédients identifiés en 2007 par La Via Campesina et qui sont encore à la base de leurs actions aujourd’hui.

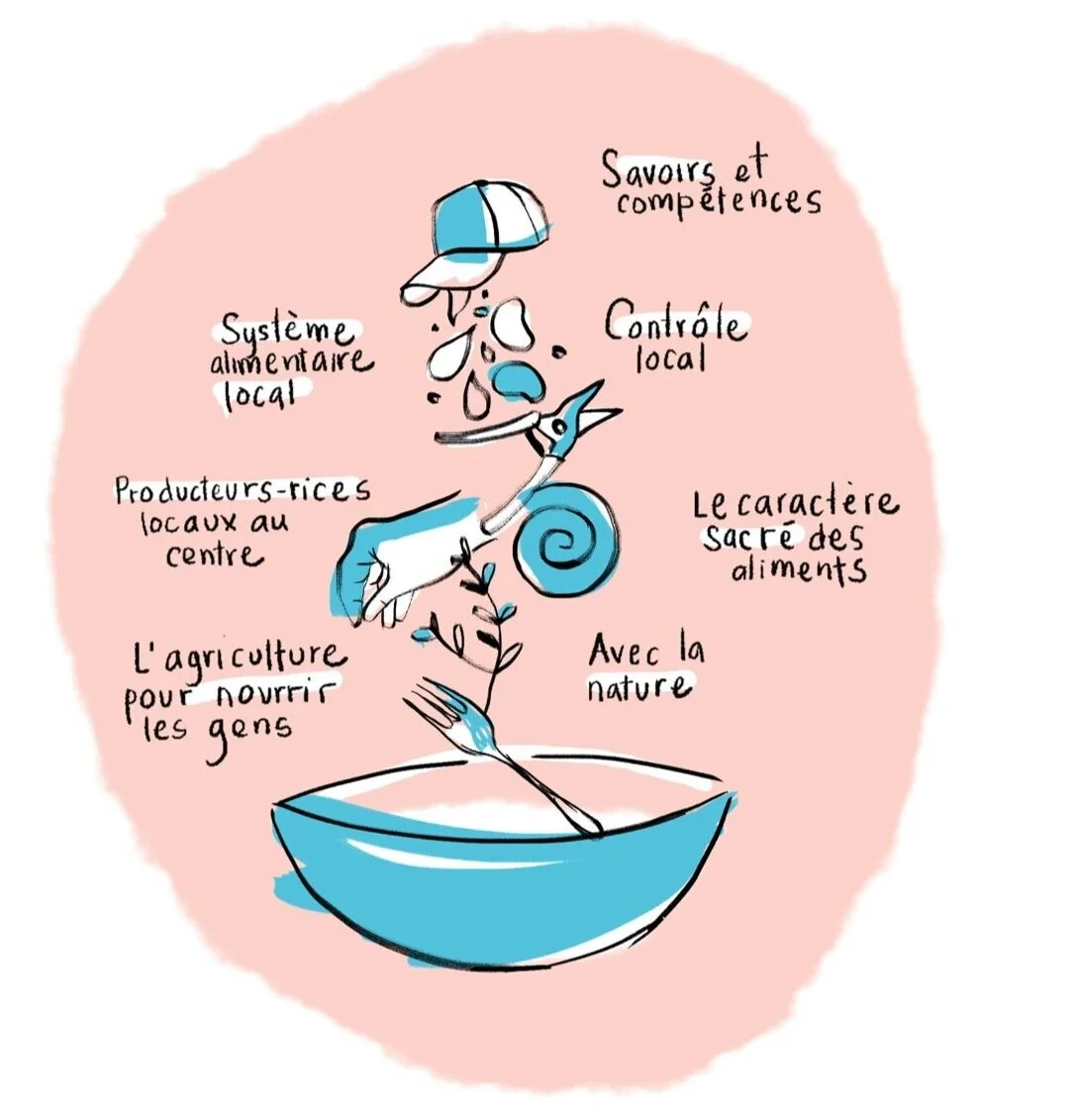

En plus de définir la souveraineté alimentaire comme le droit des peuples de décider et de contrôler leur système alimentaire, La Via Campesina a identifié 6 piliers (et plus tard un septième a été ajouté au Canada). Je trouve important de rappeler quels sont ces piliers et de voir comment ils s’adaptent au fil du temps, des réalités géographiques et des différents discours.

Les piliers de la souveraineté alimentaire

1. Donner priorité à l’alimentation des peuples

Les aliments devraient être cultivés pour nourrir les gens (plutôt qu’être une marchandise ou une composante d’une industrie)

2. Valoriser les producteurs-rices d’aliments

Le système alimentaire devrait soutenir et valoriser toutes celles et ceux qui sèment, cultivent, récoltent et transforment les aliments (la souveraineté alimentaire s’oppose aux politiques qui menacent les moyens d’existence des producteurs-rices)

3. Localiser les systèmes de production alimentaire

Les producteurs-rices et les consommateurs-rices devraient être proches l’un de l’autre et au cœur des décisions (la souveraineté alimentaire s’oppose au contrôle des compagnies multinationales et aux impacts négatifs des politiques internationales sur les systèmes alimentaires locaux)

4. Établir le contrôle au niveau local

Les producteurs-rices locales devraient contrôler les terres cultivables, les ressources comme l’eau et les semences et les partager de « manière socialement responsable et écologiquement durable en préservant la diversité » (Forum de Nyéléni, 2007).

5. Consolider les savoirs et les compétences

Reconnaître et utiliser les savoirs traditionnels tout en utilisant la recherche pour soutenir et transmettre ces savoirs aux générations futures. Identifier et éviter les technologies qui nuisent ou menacent les systèmes alimentaires locaux.

6. Travailler avec la nature

Reconnaître les écosystèmes, optimiser leurs contributions en utilisant des méthodes agroécologiques (c’est-à-dire qui respectent l’environnement) et favoriser leur capacité d’adaptation, surtout face aux changements climatiques (la souveraineté alimentaire s’oppose aux méthodes dommageables pour les écosystèmes comme les monocultures et les modes de production industrialisés)

7. Reconnaitre le caractère sacré des aliments*

Considérer que les aliments ne sont pas une marchandise, qu’ils ont une valeur non quantifiable, culturelle et sacrée, comme la culture. Les aliments ne devraient donc pas être traités comme les autres biens dans les accords de libre-échange entre pays.

*(ajouté en 2007 au Canada par le Cercle autochtone au Réseau pour une alimentation durable)

Les piliers de la souveraineté alimentaire selon La Via Campesina © Tous droits réservés Laucolo

Une approche systémique

La souveraineté alimentaire et ses piliers ont été identifiés par des paysan-nes en provenance de partout dans le monde comme moyens d'améliorer leur vie et leur système alimentaire. Malgré les réalités variant d’un pays à l’autre, ces priorités arrivent à rassembler les membres du réseau autour de l'importance du pouvoir local, des gens qui composent le système alimentaire et des liens qui les unis à l’écosystème agricole, qu’on soit en Équateur, en Inde ou au Canada.

De plus, ces priorités rappellent qu’on doit adopter une approche systémique (c’est-à-dire qui considère l’ensemble des éléments et les liens qui les unis) si on veut s’engager dans un processus de souveraineté alimentaire. Même si la mise en pratique de ces piliers variera d’un endroit à l’autre, le fait de tous les prendre en compte, évitera de réduire la démarche à une simple politique de sécurité alimentaire ou d’auto-suffisance alimentaire.

Enfin, si l’on considère les systèmes alimentaires québécois et canadien, un réel changement de paradigme (c’est-à-dire de la façon de penser, de concevoir le monde et donc d’agir) serait requis pour avancer dans la direction de la souveraineté alimentaire tel que proposée par La Via Campesina.

Dans un prochain article, je vous parlerai de la souveraineté alimentaire autochtone (indigenous food sovereignty) et de certains exemples de son utilisation récente, bien que comme le souligne Dawn Morrisson, « le language de la souveraineté alimentaire est récent dans les communautés autochtones, mais son existence ne l’est pas ».

N’hésitez pas à m’écrire si vous avez des questions ou des commentaires. À bientôt !

- Laurence

________________

Références

Les sept piliers de la souveraineté alimentaire, Réseau pour une alimentation durable (2008)

Nyéléni 2007 Forum pour la Souveraineté Alimentaire, Sélingué, Mali (2007)

La souveraineté alimentaire – Partie 1 : l’origine

Je vous présenterai dans les prochains mois une série d’articles sur le système alimentaire. Pour le premier, je m’intéresse à l’origine de la souveraineté alimentaire, un concept mobilisateur et polysémique (ayant plusieurs sens) né il y 25 ans déjà.

La souveraineté alimentaire comporte de nombreuses couches de sens. © Tous droits réservés Laucolo

Le concept de souveraineté alimentaire a été officiellement lancé par La Via Campesina (La voie paysanne en espagnol) en 1996. La Via Campesina (que je nommerai LVC pour la suite de l’article) se définit comme : « un mouvement international qui rassemble des millions de paysannes et de paysans, de petits et de moyens producteurs, de sans terre, de femmes et de jeunes du monde rural, d’indigènes, de migrants et de travailleurs agricoles ». Aujourd’hui, ce mouvement compte plus de 180 membres dans 81 pays, y compris au Québec avec l’Union paysanne et au Canada avec le National Farmers Union (Union Nationale des Fermiers).

Quels constats mènent à la création de la souveraineté alimentaire?

les paysan-nes du monde entier produisent nos aliments, mais vivent souvent dans un état de pauvreté et de dépendance face aux moyens de production (manque d’accès à la terre, aux semences, aux ressources naturelles, etc.)

la mondialisation et la libéralisation du commerce réglementées à l’OMC (Organisation mondiale du commerce) ainsi que l’industrialisation de l’agriculture ont de nombreux impacts négatifs sur les paysan-nes, la biodiversité et les systèmes alimentaires locaux

le concept de « sécurité alimentaire » popularisé dans les années 70 ne parvient pas à changer le système et combattre les inégalités

Face à ces difficultés, le mouvement LVC crée en 1996 un nouveau cadre : le droit à la souveraineté alimentaire.

Qu’est-ce que la souveraineté alimentaire?

Si l’on se fie à la définition de LVC, on entend par souveraineté alimentaire : le droit des peuples de contrôler chaque partie de son système alimentaire et d’en décider les politiques agricoles et alimentaires.

Pour La Via Campesina, la souveraineté alimentaire est un processus plus qu’une fin en soi.

« Les organisations paysannes l’ont portée au niveau transnational pour proposer à l’humanité de repenser la manière dont nous organisons la production alimentaire et agricole, la distribution et le commerce, dont nous utilisons la terre et les ressources aquatiques, ainsi que la manière dont nous interagissons, échangeons et nous organisons. La souveraineté alimentaire n’est pas une série de solutions techniques immuables, ni une formule s’appliquant de la même manière à toutes sortes de situations ; il s’agit plutôt d’un « processus en action », une invitation pour que nous, les citoyen.ne.s, nous organisions et pensions ensemble à l’amélioration de nos conditions de vie et de notre société. » (ECVC, p.2)

Ainsi, la souveraineté alimentaire serait un processus par lequel un peuple se dote d’un système alimentaire qui répond aux besoins de ses citoyen-nes, qui remet du pouvoir dans les mains des agriculteur-rices, pêcheur-ses et artisan-es de l’alimentation et qui le fait sans nuire aux générations futures, ni à l’environnement, ni autres peuples ailleurs dans le monde.

Bien que le comment de la souveraineté alimentaire varie d’un endroit à l’autre, on retrouve à la base du concept, lorsque défini par La Via Campesina, certains points communs.

La souveraineté alimentaire implique ou encourage généralement …

des changements systémiques

la décentralisation des pouvoirs (un rappel que l’alimentation est politique)

l’agriculture familiale

l’agroécologie (des méthodes de culture qui respectent l’environnement)

le droit à l’alimentation (la souveraineté alimentaire rappelle qu’une alimentation adéquate, suffisante et dont on contrôle les moyens de production n’est pas un privilège, mais un droit)

la citoyenneté alimentaire (notre relation aux aliments en tant qu’individus, citoyen-nes, communautés et peuples va au delà de notre pouvoir d’achat)

la prise en compte des liens et l’interdépendance entre l’alimentation, l’agriculture, les écosystèmes et les cultures (ce sont des enjeux internationaux : OMC, ententes de commerces internationales, entreprises multinationales, importations/exportations, aides internationales, etc. ET locaux)

Comme vous le voyez , la souveraineté alimentaire est multicouche! Le contexte de sa création tout comme ces propositions, à l’image du système alimentaire, sont complexes! Maintenant que nous avons fait ce survol, de nombreuses questions émergent...

quels liens peut-on faire entre la souveraineté alimentaire et la souveraineté des Premières Nations ou du peuple québécois?

quelles sont les différences entre souveraineté alimentaire, autonomie alimentaire, sécurité alimentaire, droit à l’alimentation, etc.?

comment le concept de souveraineté alimentaire est-il arrivé au Québec et au Canada?

quels sont les intérêts et les objectifs des organisations influençant nos politiques agricoles et alimentaires au Québec, au Canada? Veulent-ils changer le système alimentaire actuel?

J’ai déjà hâte de continuer à explorer avec vous la souveraineté alimentaire. N’hésitez pas à m’écrire si vous avez des questions ou des commentaires. À bientôt !

- Laurence

________________

Références

Desmarais, Aurélie Annette. « Globalization and the Power of the Peasants - La Via Campesina », Fernwood Publishing (2008)

« La souveraineté alimentaire tout de suite ! – Guide sur la souveraineté alimentaire » European Coordination Via Campesina (en ligne) (2018)

Wittman, Hannah et al. « Food Sovereignty – Reconnecting Food, Nature and Community », Fernwood Publishing (2010)

Site web du Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP)

Site web de La Via Campesina

Site web de l’ Union Nationale des Fermiers

Site web de l’Union paysanne